Aus Heft 89: Primitivgeldsammler 34/1, 40-47 (2013) ; Bei korrekter Zitierweise ist die Übernahme von kleineren Text-Ausschnitten ohne Rückfrage erlaubt.

by Bernhard Rabus

In their book „Tridacna gigas – Objets de Prestige en Mélanesie“ (2011) the authors Eric Lancrenon and Didier Zanette argue on pages 135 and 136 that kesa are not made from Tridacna clam shell but from the tube of a Kuphus. The accuracy of this statement and its basic principles are reviewed in the following.

1. Preliminary remarks

The American anthropologist Harold Scheffler (Choiseul Island Social Structure, 1965), who is cited as their main source by the authors, stayed on Choiseul 50 years before them and much longer than they did. His informants presumably do not live anymore and yet even at his time nobody could remember the time when kesa were made. Therefore I tend to rely more on Scheffler’s book concerning kesa than on the more recent observations by the authors and statements of today’s inhabitants of Choiseul. The second authority the authors refer to is A. Capell (1943). Capell was never on Choiseul himself but evaluated the literature available to him. I have analyzed his texts very thoroughly and have come to the conclusion that he confused kesa from Choiseul with shell money from Bougainville (see paragraph 7).

I will discuss what I, unlike the authors, think kesa were made from, but the method how they were made will remain a mystery.

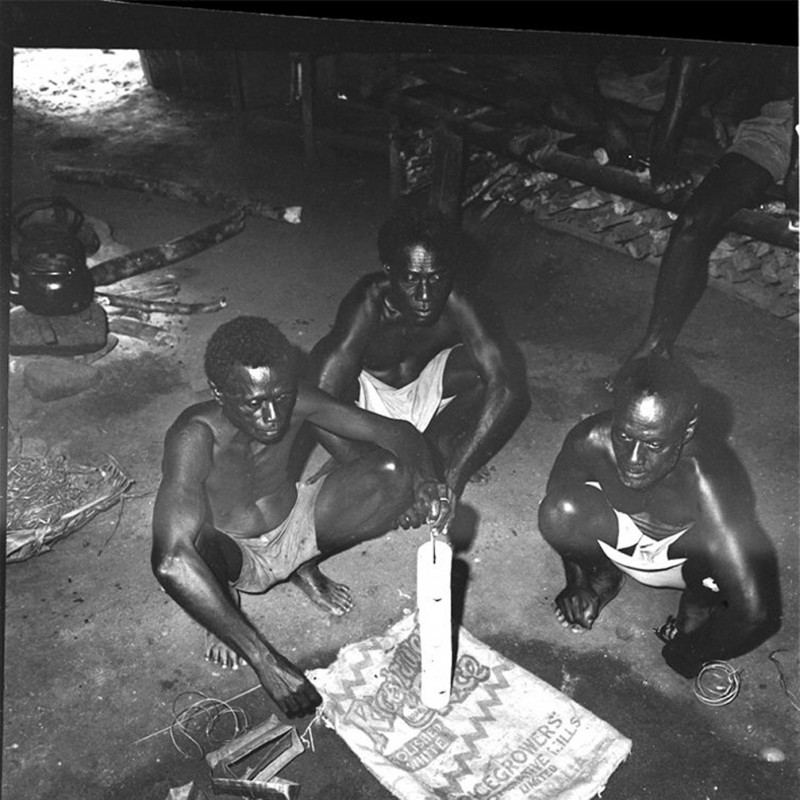

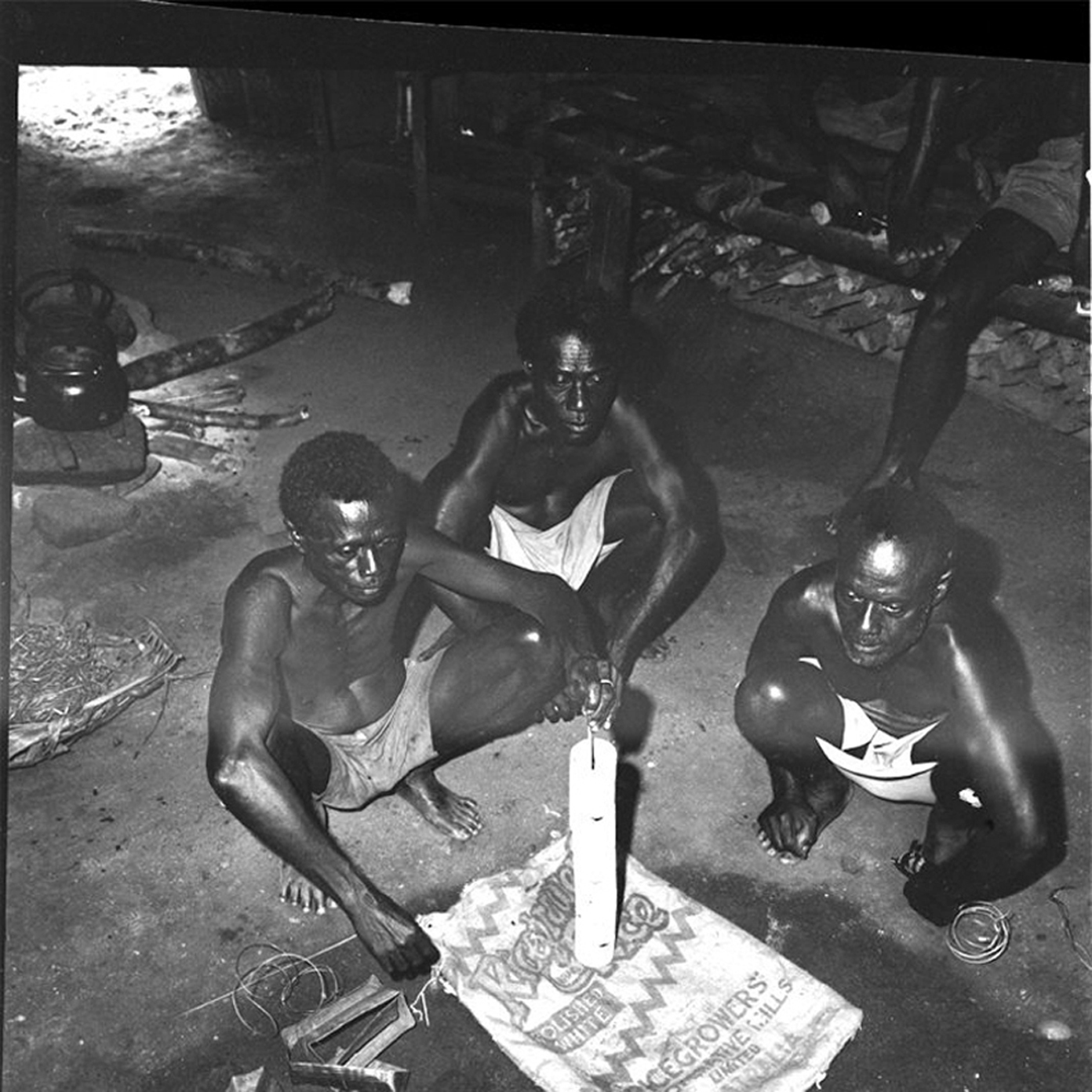

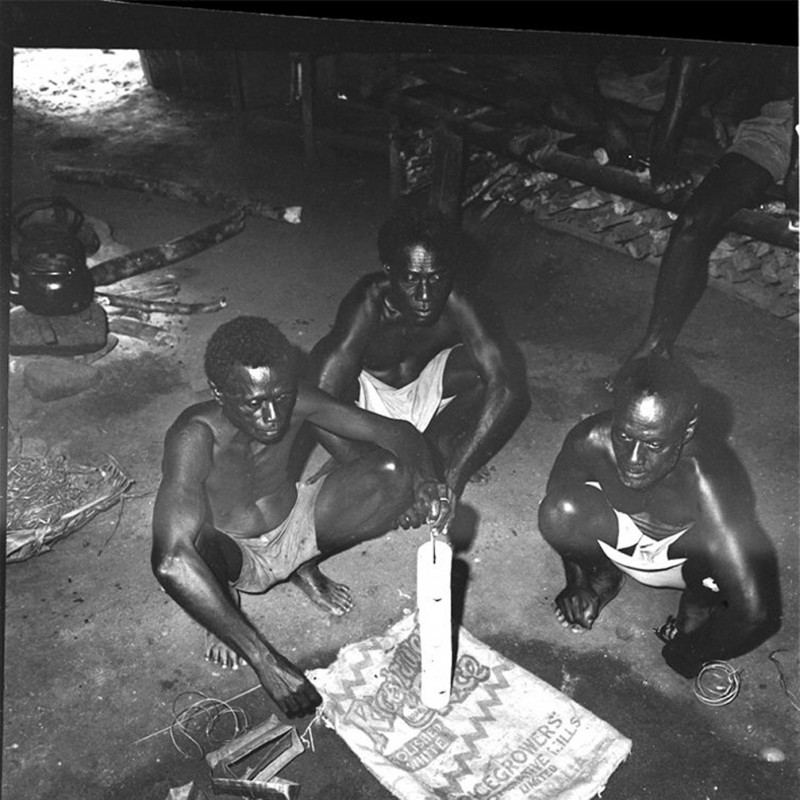

- Aufstellen und Ausmessen der neun mata Zylinder einer kesa Einheit auf Choiseul.

(Foto Harold W. Scheffler 1958-1961. Quelle: UC San Diego: Manderville Special Collections Library)

weiterlesen →