Verpflichtende Zitierweise. Obligatory citation. Citation obligatoire. Citazione obbligatoria. Citacion obligatoria. Citação obrigatoria. Verplichte aanhaling. obowiazkowy cytat: Rabus, Bernhard (2022): „Shell rings“ from the Torricelli Mountains in the northwest of Papua New Guinea - and the story of the „Lumi stick rings“ or "Lumi money sticks“. Primitivgeldsammler 43/1, pp. 18-28.

„shell rings“ aus den Torricelli Bergen im Nordwesten von Papua Neuguinea und die Geschichte der „Lumi stick rings“ oder „Lumi money sticks“

„shell rings“ from the Torricelli Mountains in the northwest of Papua New Guinea

and the story of the „Lumi stick rings“ or „Lumi money sticks“

„anneaux de coquillages“ des montagnes Torricelli au nord-ouest de la

Papouasie-Nouvelle-Guinée

et l‘histoire des „Lumi stick rings“ ou „Lumi money sticks“

Bernhard Rabus

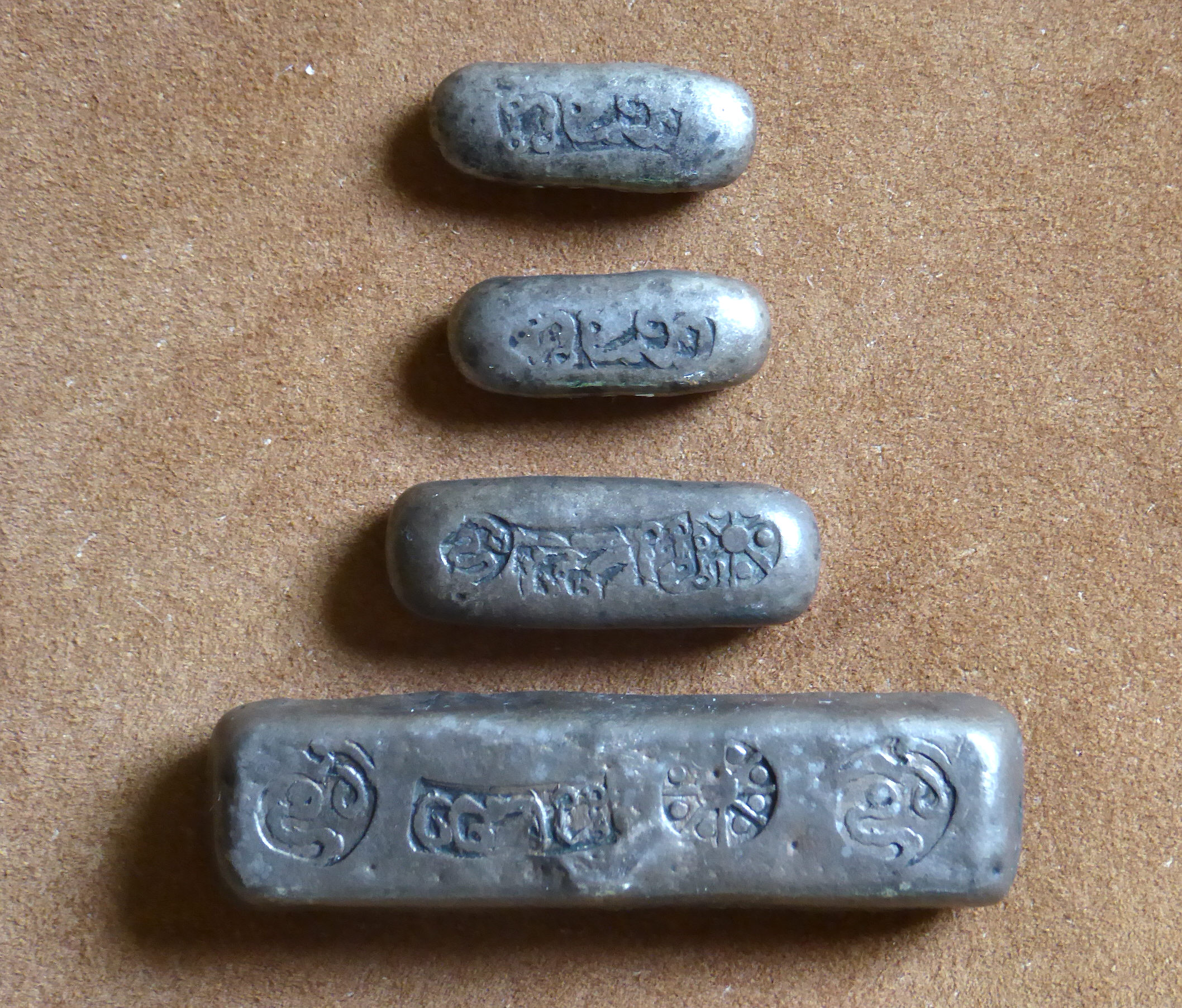

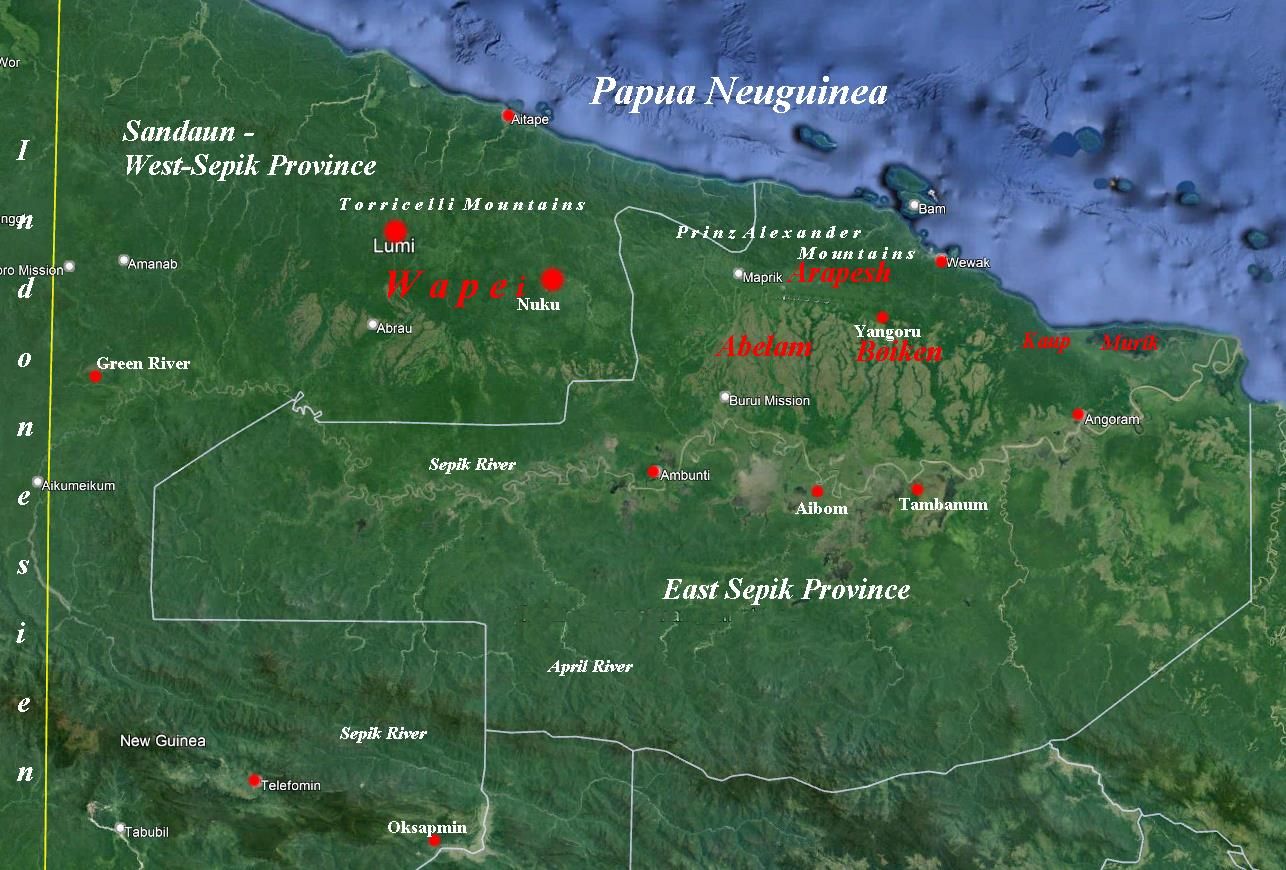

Seit fast zwei Jahrzehnten werden Stäbe mit aufgezogenen Schnecken- und Muschelringen als „stick rings“ oder „money sticks“ angeboten. Als Herkunftsgebiet werden meist die Torricelli Berge (hauptsächlich Lumi) im äußersten Nordwesten von Papua Neuguinea, unmittelbar an den indonesischen Teil angrenzend, genannt (siehe Abb. 1 auf Tafel VIII). Zum ersten Mal kam ich mit solchen Stäben durch meinen Sammlerfreund Günter Kuhn in Berührung. Er hatte gerade zwei Exemplare in seine Sammlung aufgenommen als wir 2009 die Ausstellung „Geld ist was gilt“ in der Staatlichen Münzsammlung München vorbereiteten. Beide wurden ausgestellt und in den von uns gemeinsam verfassten begleitenden Katalog aufgenommen. Auf S. 89 sind sie abgebildet, die Beschreibung der Verwendung und Herkunft basierte auf einer Mitteilung des Informanten von Herrn Kuhn. Mir hatten schon damals fundierte Grundlagen zur Verwendung gefehlt und in den folgenden Jahren habe ich deshalb im Gespräch mit Günter Kuhn manchmal das ungute Gefühl geäußert, wir hätten mit unserem Katalog diese sticks zu Unrecht als Geldform salonfähig gemacht. Dieses Unbehagen hat mich nicht verlassen und auf meine alten Tage wollte ich der Sache doch noch auf den Grund gehen.

1. Schriftliche Quellen

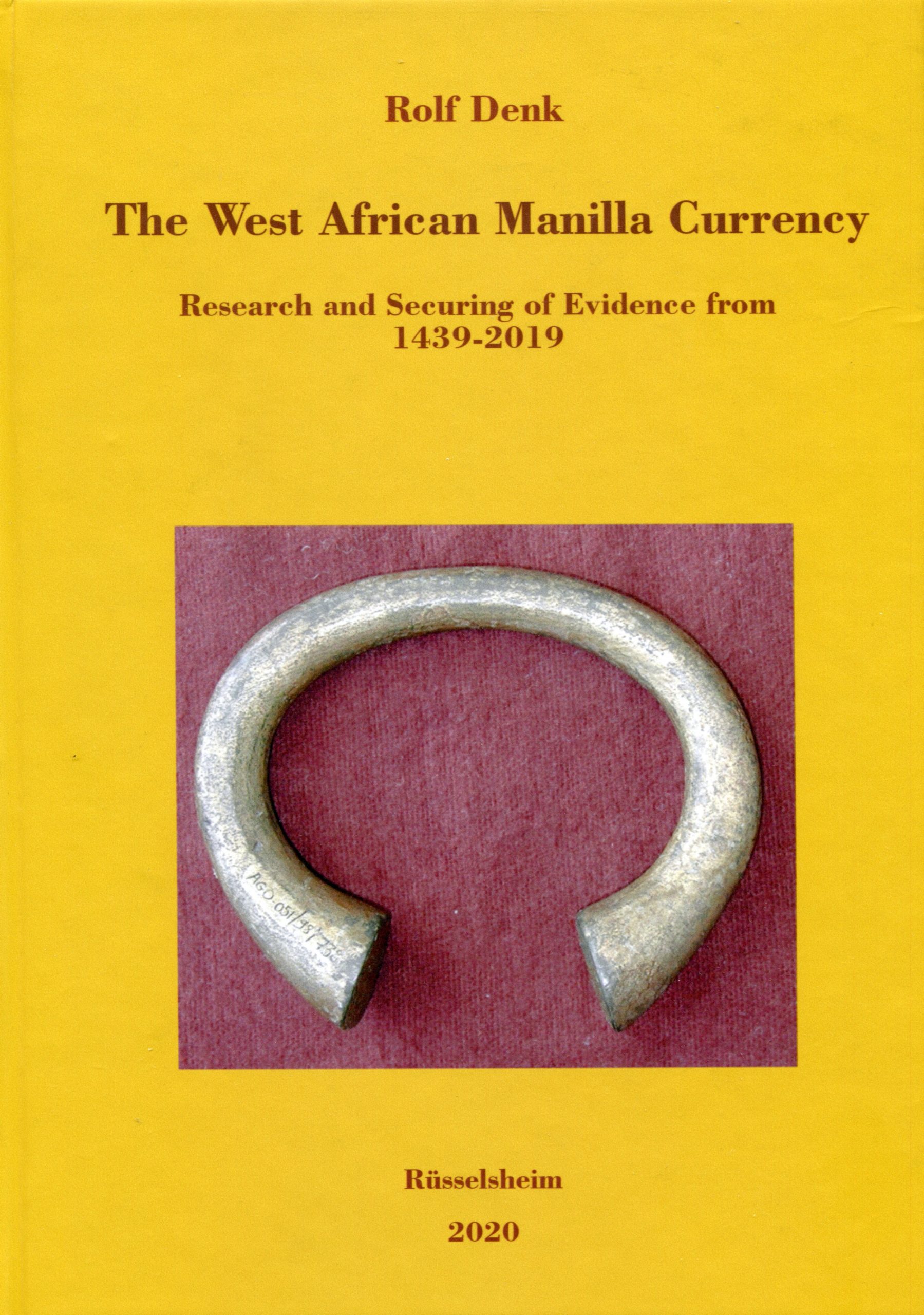

Meine Enttäuschung war groß als ich eigentlich nur Kataloge und Verkaufsangebote fand, in denen diesen Stäben mit ihren Muschel- oder Schneckenringen eine Funktion alsTeil des Brautpreises zugewiesen wurde, ohne sie zu belegen. Selbst das umfangreiche Archiv von Herrn Prof. Dr. Denk brachte darüber hinaus keine Erweiterung.

Dann bin ich auf die Berichte der Patrol Officers des Territory of Papua and New Guinea vor der Selbständigkeit des Landes gestoßen. Die Durchsicht war eine mühsame Arbeit und die Beamten hatten ja in erster Linie

PGS 43,1 (2022) Tafel 8 Abb. 1: Papua Neuguinea – West Sepik Provinz – Sandaun – mit den Torricelli Bergen